Как подтверждаются "правильные" даты с помощью дендрошкал? Факты и наблюдения

М. Маркабов

г. Москва

Как обычно принято, начнем с исторической справки, предоставив слово авторам.

Деревянный храм Ильи Пророка находится в нескольких километрах от Ферапонтового монастыря, у подножия Цыпинской горы - самого высокого в округе холма, на берегу небольшого Ильинского озера. Село Цыпино, являвшееся вотчиной Ферапонтового монастыря, известно с начала 16 века. Однако, существующий там храм относится к более позднему времени. По мнению исследоватетлей, церковь была построена в 1755 г. (Бочаров, Выголов, 1969) и, согласно имеющимся данным освящена в 1756 г.

Храм представляет собой высокую ярусную башню на крестчатом основании с подклетом, образованную тремя широкими, но низкими, поставленными один на другой и уменьшающимися по мере развития вверх, восьмериками - так называемыми "банями", к которым примыкают небольшая алтарная часть и трапезная. С севера и юга основной объем церкви опоясывают галереи, а с запада к трапезной пристроена "паперть".

Не менее существенным является тот факт, что в качестве строительного материала Ильинской церкви использовались хвойные породы дерева, которые в основном были представлены сосной. Это так же является благоприятным фактором для получения надежной датировки, поскольку сосна широко использовалась в качестве строительного материала.

Статистические характеристики дендрошкал, построенных на основе сосны были подробно изучены одними из первых [2]. Одним из основных параметров описания сходства годичных колец двух деревьев является коэффициент сходства-изменчивости, Cx который характеризует синхронность изменения толщины сравниваемых слоев.

Cx = 100•[(n-1)-k] /(n-1), где n - число годичных слоев, n-1 - число интервалов между годичными слоями, k - число случаев несходства, Сx - сходство между кривыми, выраженное в процентах.

Идеальная синхронность двух рядов чисел или двух кривых, вычисленных по данной формуле будет, когда Сx = 100%. Считается, что при значении коэффициента Сx50% числовые ряды являются асинхронными. Если сопоставляются дендрошкалы одной породы из одного района с абсолютно сходными условиями местопроизрастания, и они синхронны по годам, процент сходства таких дендрошкал бывает довольно высоким. Сосна с совершенно одинаковыми условиями местопроизрастания из двух разных лесничеств дает процент сходства в 86%. Дендрошкала, отличающаяся по режиму влажности от первой шкалы, дает сходство с ней в 77% [2].

Строительным материалом Ильинской церкви является сосна, которая выросла на небольшой территории с одними климатическими условиями, поэтому мы вправе ожидать значений коэффициента сходства-изменчивости не ниже 70%.

...

За последние 20 лет материалы Ильинской церкви в Цыпинском погосте подвергались дендрохронологическому изучению дважды. В 1983-1984 гг. сборами дендрообразцов и их датированием занималась сотрудник ВСРПО "Союзреставрация" Н.Ф. Сергеева. Тогда, для завершения проектно-изыскательных работ на этом памятнике необходимо было получить всю возможную информацию о его строительной истории. Однако, после отбора и обработки образцов стало ясно, что ожидать каких-либо серьезных результатов не приходится. Это было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, сама коллекция образцов, полученная в те годы, и количественно (12 экз. из которых 3 были утрачены), и качественно (всего 3 полноценных спила на 6 кернов) не представлялась достаточно надежной.

Подведем логический итог этого фрагмента текста. В начале 80-х годов прошлого Ильинская церковь была специально изучена с целью датировки дендрохронологическим методом. Однако, предыдущему исследователю Н.Ф. Сергеевой не удалось построить по собранному материалу дендрошкалу и провести датировку. В переданной выше цитате, авторы в мягкой форме укоряют в этом саму Н.Ф. Сергееву, которая 3 образца потеряла, а остальные 6 сделала малопригодными для датировки. Но подобные рассуждения на тему непрофессионализма Н.Ф. Сергеевой являются ничем не обоснованными. Вероятнее всего, ей не удалось построить достоверную шкалу по 12 образцам, керны в 6 образцах были сделаны для каких-то других целей (например, для РУ датировки) уже после неудавшейся попытки построения дендрошкалы. То же самое замечание касается 3 образцов, которые были потеряны.

Затем, частично утерянная коллекция 1983 года попала к авторам [1], которые так же не смогли построить по всей выборке надежную шкалу. Отсюда в частности следует, что трех полноценных и шести частично поврежденных спилов оказалось недостаточным для построения надежной усредненной кривой погодичного роста.

Во-вторых, не обнадеживало и почти полное отсутствие в те годы абсолютно датированных материалов 17-19 вв., которые могли бы использоваться при перекрестном датировании кривых роста годичных колец древесины Ильинской церкви....

Тем не менее, Н.Ф. Сергеевой удалось построить по меньшей мере относительные дендрохронологии северных Братских и поваренных келий, поэтому возможность для перекрестной датировки материала Ильинской церкви у неё была.

Принципиально иная ситуация сложилась с коллекцией, собранной на том же памятнике при реставрационных работах 2003-2004 гг., проводившихся ООО "Карэнси". Изучению этих материалов и его результатам и посвящена настоящая работа. В лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН были переданы 17 полных спилов (без учета дублирующих), отобранных с бревен Ильинской церкви. В данной выборке представлены образцы древесины почти всех основных частей постройки.

...

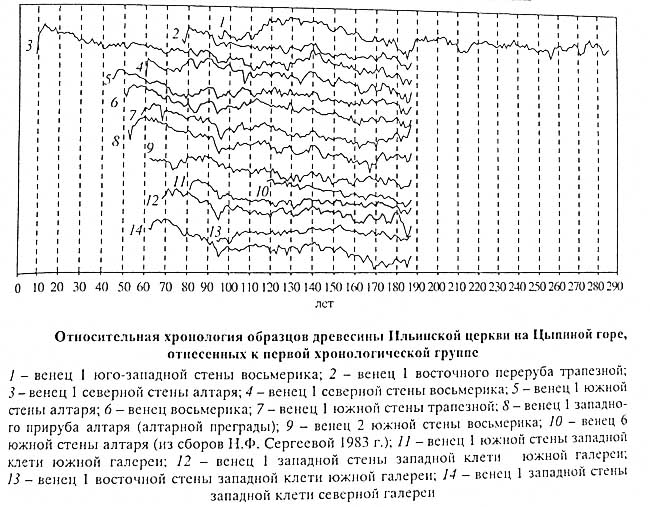

Дендроанализ образцов, полученных в 2003-2004 гг. позволил установить, что кривые роста годичных колец двенадцати спилов относятся к одной дендро-хронологической группе №2÷№9, №11÷№14, рис.1.

Рис. 1. Относительная хронология образцов Ильинской церкви.

В этот комплекс хорошо вписался график одного спила из коллекции 1983 г., взятого с южной стены алтаря (№10). Все тринадцать бревен дают одну и ту же порубочную дату. Составленная продолжительность погодичных колец имеет протяженность 179 лет. Величины показателя сходства-изменчивости Cх и коэффициента корреляции (r), рассчитанные из графиков этой выборки колеблются от 55% до 73% в среднем (65%) и от 0.03 до 0.64 (в среднем 0.37) соответственно.

Несмотря на то, что строительным материалом была сосна произраставшая в одном климатическом районе, средний коэффициент сходства-изменчивости оказался более низким, чем ожидалось. Однако, в данном случае было получено завышенное значение коэффициента Сx поскольку еще до начала расчетов из исходной выборки в 17 образцов были удалены 5 несоответсвующих выборке образцов, что составляет примерно третью часть имеющихся данных. Естественно, в случае отбора исходных данных можно получить еще лучшие значения сходства-изменчивости и корреляции.

Очень любопытен спил образца 1983, который обозначен на рисунке под номером №10. Во-первых, на нем отсутствуют четкие экстремумы, поэтому что-то надежно утверждать о его соответствии или не соответствии чему-то нельзя. Во-вторых, временная протяженность образца №10 значительно отличается от других экземпляров и составляет около 60-70 лет. Последнее наводит на мысль, что образец №10 содержит керн, следовательно, авторам не удалось согласовать со своей дендрошкалой ни один полноценный

образец сбора Сергеевой.

Сопоставление графиков погодичного прироста годичных колец этой последовательности с другими материалами из коллекции 1980-х годов, полученными от бревен стен трапезной и восточной галереи храма, позволяет говорить о некой общности основных циклов угнетений. Однако, величины Сх и r, рассчитанные для выборки 1980-х годов несколько ниже (средние показатели 58% и 0.11), что можно объяснить преобладанием кернов.

В тексте явно не сообщается сколько образцов из сбора Н.Ф. Сергеевой было использовано для получения представленного результата, хотя ничто не мешало бы привести эти данные. В результате были получены низкие значения коэффициента сходства-изменчивости и коэффициента корреляции. Объяснение авторов столь низкого соответствия двух выборок друг другу наличием кернов выглядит мало убедительным, поскольку в их распоряжении было три образца без кернов. Можно было бы для вычисления коэффициента сходства-изменчивости использовать только их. Запомним полученные значения Сх и r. Из дальнейших изысканий авторов будет понятно, что полученные значения коэффициентов соответствуют неверно синхронизированным образцам.

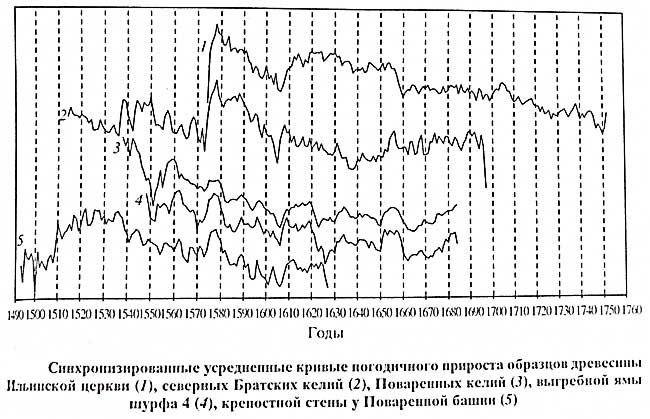

Для абсолютной привязки полученных последовательностей погодичных колец (2÷14) нами было использовано дерево 17 века из построек Кирилло-Белозерского монастыря, работа по абсолютному датированию которых в настоящее время завершена (Черных, Карпухин 2006). На рис. 2 представлена сводная таблица синхронизированных усредненных кривых роста дерева исследуемой Ильинской церкви, северных Братских и Поваренных келий (сборы Н.Ф. Сергеевой 1985-1987 гг.), выгребной ямы (сборы И.В. Папина, шурф 4, 1999 г.), оборонительных стен у Поваренной башни (сборы А.Н. Кирпичникова 1971 г.). Выполненная синхронизация характеризуется достаточно высокими показателями коэффициентов сходства-изменчивости и корреляции, которые колеблятся от 54% до 70% (в среднем 65%) и от 0.09 до 0.32 (в среднем 0.11).

Рис. 2. Синхронизированные усредненные кривые построек Ильинской церкви.

График №1 на рис. 2 получен усреднением по всем отобранным авторами образцам и казалось бы, соответствует остальным дендрошкалам, которые были построены по другим объектам. Но обратим внимание на одну тонкость: кривая №1 рис.2 начинается около 1575 года, а заканчивается около 1750, то есть ее продолжительность составляет около 175 лет. Протяженность большинства кривых №2÷14 на рис. 1 составляет 120-140 лет, и оставшийся временной участок продолжительностью в 35 строится "усреднением" по одному(!) дереву. На "усредненной" кривой рис. 2 это соответствует 1600 году, а более- менее достоверная шкала начинается с 1610 года, когда в усреднении используется три образца: №3, №5 и №6. Если у кривой №1 рис. 2 удалить недостоверный фрагмент до 1610 года, построенный в подавляющей степени по одному дереву, сходство с кривыми №2÷5 исчезнет вместе с основным выводом работы.

На этом можно было бы остановиться, однако авторы продолжают свое исследование еще более странными подсчетами.

...

Что касается еще пяти образцов из сборов 2003-2004гг., то 3 из них отличаются резкой индивидуальностью погодичного прироста, в связи с чем найти аналогий в динамике не удалось. ...

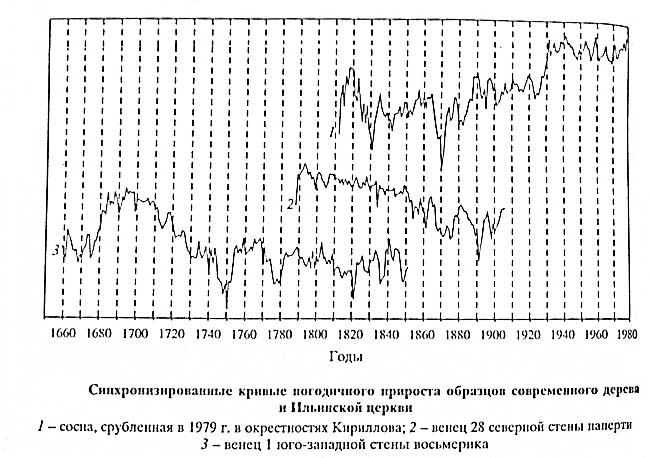

Несколько сложнее обстоит дело с датировкой двух образцов 2003-2004 гг. - 28-ого венца северной стены паперти и первого венца юго-западной стены восьмерика. ....

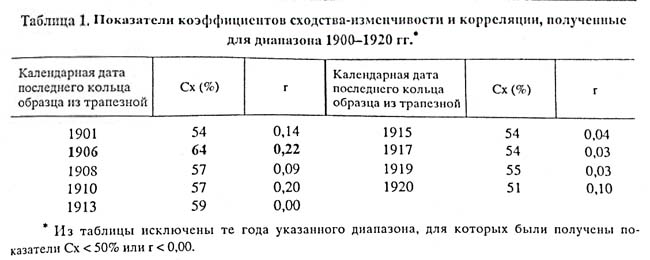

Динамика погодичного прироста образца древесины, единственного из всей коллекции представленного елью, не имеет ничего общего с характером роста дерева, использованного в остальных частях здания. В связи с этим мы попытались сопоставить его график погодичного прироста с кривой роста годичных колец единственного имеющегося в нашем распоряжении позднего, многолетнего (168 лет) ствола сосны, срубленной в окрестностях Кириллова в 1975 г. (сборы Н.Ф. Сергеевой). Попытка синхронизации проводилась в диапазоне 1900-1920 гг. Показатели коэффициентов сходства-изменчивости и корреляции, полученные для этого интервала, приведены в табл. 1. Как видно, наибольшие величины приходятся на 1906 г, рис. 5, №2. Однако, по нашему мнению, имеющегося количества образцов пока недостаточно для однозначного решения вопроса об абсолютной датировке паперти.

Рис. 3. Таблица 1.

Рис. 4. Синхронизированные кривые современного эталона (1) с образцами материала церкви (2) и (3).

Из таблицы 1 следует, что значения коэффициента сходства-изменчивости, лежащие в интервале [51,59] соответствуют либо неверно синхронизированным образцам, либо образцам из разного места или времени произрастания. Поэтому, вычисленные ранее коэффициенты соответсвия для сборов 1983 и 2004 гг. Сх=58% и r=0.11 показывают, что исходный материал разных выборок отличается и значимого статистического соответвия между ними нет.

То же самое замечания касается коэффициента корреляции r. Из таблицы 1 следует, что для заведомо неправильных датировок можно получить еще большие значения коэффициента корреляции r=0.14 (1901 г.) и r=0.20 (1920 г.).

В завершении заметим, что на рис. 5 отсутствует даже качественное сходство между графиком №1, которому соответствует опорное дерево срубленное в 1979 году и графиками №2 и №3. В интервале пересечения с кривыми №2 и №3, кривая №1 имеет два четких локальных минимума в 1830 и 1870 гг. Первый минимум на графиках №2 и №3 не прослеживается, а второй минимум присутствует на графике №2. Ярко выраженному максимуму 1920 г. на графике №1 соответствуют пологие участки графиков №2 и №3, максимум 1835 года снова не определяется на кривой №2 и соответствует минимуму на кривой №3, и наконец двойной максимум 1890 и 1900 года в виде буквы "М" графике №1, превращается в двойной минимум на графике №2. Таким образом, предлагаемые датировки образцов не соответствуют эталонному образцу даже визуально.

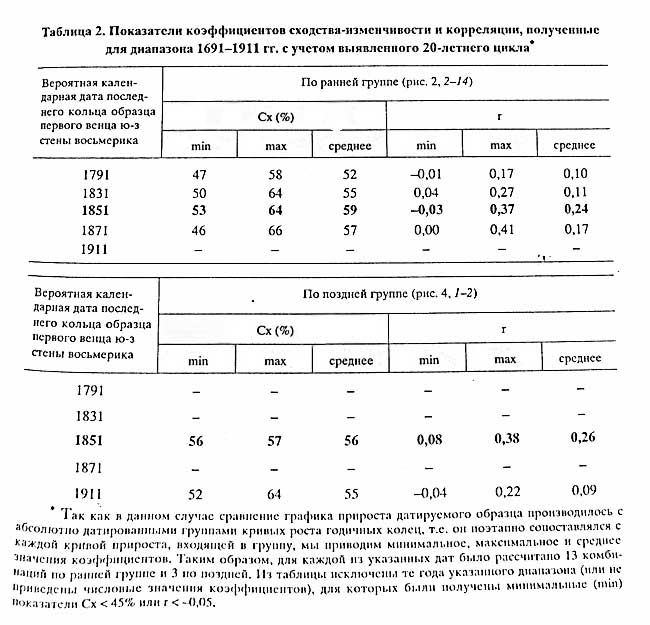

Что касается образца, отобранного с первого венца юго-западной стены восьмерика, то при попытке визуальной синхронизации его графика погодичного прироста с кривыми роста всех остальных датированных спилов из сборов 2003-2004 гг. было выявлено несколько возможных вариантов датировки (1851, 1871, 1911 гг.). При ближайшем же рассмотрении выяснилось, что интервалы между датами кратны 20. По-видимому, в данном случае на динамике погодичного прироста сказался 22-летний цикл солнечной активности, который хорошо известен по материалам дендроклиматических исследований (Битвинскас, 1974; Дергачев и др. 1978). При проведении статистической проверки полученных при визуальном составлении вариантов датировок был осуществлен расчет показателей Сх и r с учетом выявленной цикличности 1691-1911 гг. То есть, проводилась последовательная сдвижка графика погодичного прироста на 20 лет (1691, 1711, 1731 и т.д.) и для каждого положения по обеим хронологическим группам образцов Ильинской церкви - ранней (рис.1 2÷14) в диапазоне 1691-1891 гг. и поздней (рис.3 1÷2), в диапазоне 1731-1911 гг., - рассчитывались статистические коэффициенты. Очевидно, если опираться на средние значения коэффициентов Сх и r, наиболее предпочтительной датой последнего кольца бревна первого венца юго-западной стены восьмерика представляется 1851 г.

Рис. 5. Таблица 2.

Наконец, мы перешли к самому интересному фрагменту статьи - установлению влияния солнечной активности на рост дерева. По мнению авторов, данный образец может быть датирован различным образом, со схожими значениями коэффициентов сходства-изменчивости по причине солнечной активности, у которой берется удвоенный цикл. Это предположение можно очень просто проверить, используя индексы солнечной активности [3].

Рис. 6. Индексы солнечной активности в 1845-1915 гг. Красные кружки должны соответстовать по мнению авторов возможным точкам синхронизации.

Из рис. 6 следует полная несостоятельность предположения авторов. Так 1851 году максимум активности Солнца уже прошел, 1871 год точно соответствует максимуму, а 1891 и 1911 гг. попадают в минимумы. Поэтому, если уж предполагать, что дендрокривая синхронизируется по максимумам (или минимумам) солнечной активности, то для проверки следовало бы использовать совсем другие исходные даты. Однако, в данном случае ситуация предельно понятна. На самом деле, цикл солнечной активности на имеющихся данных не прослеживается, а как бы найденная по трем датам периодичность является случайной. Заметим, что "периодичность" была установлена по низким значениям коэффициентов Сх и r табл. 1, табл. 2, поэтому о достоверности подобных "находок" речи быть не может.

Логичным заключением работы является бессмысленная экстраполяция 20-летнего цикла до 1691 года с последующим подсчетом статистических коэффициентов, за которыми нет абсолютно никакого физического смысла, рис. 7.

Рис. 7. Индексы солнечной активности в 1691-1931 гг. Красные кружки должны соответстовать по мнению авторов возможным точкам синхронизации.

И на этом рисунке полностью повторяется все то же отсутствие какой либо закономерности между максимумами (минимумами) солнечной активности и вероятными точками синхронизации дендрошкалы. Часть рассмотренных точек синхронизации приходятся на минимумы, часть на максимумы, а часть попадает между экстремумами. Заметим, что синхорнизация шкалы по самым большим значениям числа Вольфа на рассмотренном интервале, которые были достигнуты в максимумах 1781 и 1841 годах не была проверена.

Заключение

Проведенная проверка работы Н.Б. Черных, А.А. Карпухина, посвященной дендрохронологическому датированию постройки Ильинской церкви показала:

-

Коэффициенты корреляции и сходства-изменчивости отобранных образцов для составляения хронологии Ильинской церкви относительно не высоки, и получены с помощью безосновательного удаления из выборки 5 образцов, которые так и не были в последствии датированы.

-

Составленная авторами выборка материала не соответствует предыдущему сбору 1983 года, о чем свидетельствуют низкие коэффициенты корреляции и сходства-изменчивости.

-

Первый 35-летний фрагмент хронологии Ильинской церкви составлен по одному образцу (№3), поэтому сравнение с хронологиями других построек на этом временном интервале является некорректным. В данном случае, происходит подмена в результате которой сравнивается не усредненная шкала по десятку образцов, а один образец. При удалении этого, образца сходство с хронологиями соседних построек значительно снижается и задача относительного согласования шкал остается не решенной.

-

Предлагаемые авторами датировки "1-ого венца юго-западной стены восьмерика" и "28-ого венца северной стены паперти" не соответствуют эталонному образцу. Это следует из несовпадения экстремумов сравниваемых графиков и очени малых значениях коэффициентов сходства-изменчивости и корреляции.

-

Способ, с помощью которого авторы обнаруживают сигнал удвоенного цикла солнечной активности и пытаются сделать по нему привязку дендрокривой свидетельствует о полном незнании вопроса и непонимании проблемы.

- Полученные авторами результаты являются недостоверными.

С точки зрения вопросов мировой истории и хронологии деревянный храм Ильи Пророка не является значимым и интересным. По всей видимости, храм был построен в 17-18 веке и глобальных проблем датирования этого объекта быть не должно. Тем не менее, несмотря на то, что дендрохронологический метод считается хорошо проработанным и надежным, надежно посторить надежную дендрохронологию Ильинской церкви и определить по ней ожидаемую дату постройки до сих пор не удалось. Наиболее вероятная причина этого может заключаться в том, что образцы выборки Н.Ф. Сергеевой и Н.Б. Черных с А.А. Карпухиным очень разнородны по составу и нерепрезентативны. В результате этого Н.Ф. Сергеевой не удалось составить дендрохронологию Ильинской церкви, а хронология полученная авторами была составлена с помощью отбора материала. Потенциальная причина столь разнородного состава образцов может заключаться в отличных условиях роста деревьев, которые использовались в качестве строительного материала. Например, деревья могли расти в холмистой местности, и столь значительное отличие в статистических коэффициентах может являться вполне обычным для образцов произраставших на склоне, вершине или подошве холма. Возможно причина заключается в чем-то другом и требуется отдельное исследование для ее определения.

Проведенная Н.Б. Черных, А.А. Карпухиным работа доказала лишь одно - "правильные" с точки зрения исследователей даты могут быть получены абсолютно на любом материале.

Литература

1) Н.Б. Черных, А.А. Карпухин Некоторые результаты дендрохронологического изучения древесины церкви Ильи пророка в цыпинском погосте (Вологодская область, кирилловский район) // Краткие сообщения института археологии вып. 220, Москва, Наука, 2006.

2) Б.А. Колчин, Н.Б. Черных Дендрохронология восточной Европы. Москва, Наука, 1977.