Где находился античный г. Исседон?

Д. А. Трифонов

В античной истории известен город Исседон, а также одноимённый народ - исседоны, упоминаемые, в частности, такими известными историками и географами древности, как Геродот и Страбон и Птолемей. На картах Птолемея Исседон расположен где-то далеко за Рифейскими, т. е. Уральскими горами. Вместе с тем, современные историки затрудняются достоверно идентифицировать его реальное местоположение. На мой взгляд, остатками античного г. Исседон, видимо, является крупное городище, расположенное в самом центре современного г. Челябинска, на левом берегу р. Миасс, в пос. Шершни (пос. Шершни-1), верхняя хронологическая граница существования которого датируется историками 12-14 вв., а нижняя – каменным веком. В различных исторических источниках данный город (поселение) также отразился как Исс (Из) – в «античных», Изяславль, Осек Келедив\Осек Кеденил («Солнечная рука», древняя столица чуди) – в русских средневековых летописях, и, вероятно, Халеб\Алеппо, что в переводе может означать «железо», «медь», Эсболь - в арабских\восточных (возможно, отсюда берёт начало и более позднее название данного города – Че(и)ляба\Се(и)ляба).

Об этой, наиболее отдалённой от нас эпохе, в отечественных, включая региональные, исторических источниках практически не сохранилось никаких сведений, за исключением таких «апокрифических» нарративов, как «Ростовский летописец» или булгарский свод летописей «Джагфар тарихы», игнорируемых традиционной исторической наукой (см. выше). Зато, к нашему счастью, множество свидетельств реальной истории Сибири и Урала этой эпохи до нас донесли «античные» источники, взгляд на которые сквозь призму концепции Новой хронологии даёт просто поразительные результаты.

Вкратце напомню некоторые выводы своего исследования, посвященного походу аргонавтов во главе с Ясоном-Христом на Русь во второй половине 12 в., целью которого были, в т. ч., россыпные месторождения золота на Южном Урале, непосредственно касающиеся истории местности, где впоследствии возникнет г. Челябинск, полученные в результате анализа «Аргонавтики» А. Родосского и др. «античных» текстов, изложенные в книге «По мотивам мифа о «Золотом Руне»: возможные следы пребывания аргонавтов в России (Был ли Ясон-Христос на Урале?)».

Итак, примерно в третьей четверти 12 в. Ясон-Христос совместно со своими ближайшими соратниками-учениками (апостолами?) предпринимает далёкое и опасное морское путешествие на Русь (Урал) за богатейшими ископаемыми ресурсами данного региона, в первую очередь – золотом, которым исстари славилась здешняя земля. В известных нам «античных» источниках это предприятие отразилось как поход аргонавтов за Золотым руном в Колхиду. Многочисленные следы северной природы, а также металлургического производства в Колхиде здесь я приводить не буду, желающие могут обратиться к указанной выше книге, содержащей обширную аргументацию, позволяющую отождествить Колхиду и Русь (Урал\Сибирь). Напомню лишь, что в свете полученных мною результатов, название этой легендарной страны - КОЛХИДА или КЛХД - ХЛД без огласовок, можно интерпретировать как ХОЛОДНАЯ, т. е. северная земля. Не исключено, что это одно из древних, забытых названий Сибири, которое произошло от слова СЕВЕР – СБР без огласовок – СИБИРЬ, т. е. тоже связано с холодом. Кроме того, отождествление Колхиды с Сибирью возможно ещё и по следующим лингвистическим соображениям: в уральской и сибирской лесостепной зоне России существует такое природное явление как «березовая степь» – «островки» березового леса, полностью окруженные степью и отделенные друг от друга довольно большими расстояниями. В народе их исстари называют – «колкИ» во мн. числе или «колОк» в ед. числе (ударение на последнем слоге)! Нельзя не отметить явного сходства этих слов с названием Колхида.

Конечно, прямых, неопровержимых «улик» пребывания Ясона-Христа с соратниками в данной местности мы не найдем (впрочем, как и в любом другом регионе мира), но, в то же время, ряд локальных географических названий может косвенно свидетельствовать о глубокой связи с именем Иисуса Христа. Самый яркий пример - название крупнейшей реки региона, на которой стоит нынешняя столица Урала - г. Екатеринбург - Исеть, или, И-С-С-Т (Д) с учетом перехода «Т» в «Д», вполне можно интерпретировать как «Иссы-дон», т.е. попросту река Иссы – Иисуса Христа. В разного рода исторической литературе я не раз встречал отождествление р. Исеть с возможным местонахождением «античного» полумифического города Исседон (а также народа с аналогичным названием), упоминаемого все тем же Геродотом и др. «античными» авторами. С учетом того, что в древности Исседоном могли называть правый и главный приток Исети - р. Миасс, о чем помнили ещё в 19 в. (см. рис. 19), а р. Миасс до начала 20 в. была самой крупной золотоносной провинцией Урала, возможно именно здесь и «пытали» свое счастье аргонавты во главе с Ясоном – Христом в поисках «желтого металла». В память об этих событиях «главная золотая речка» Урала и была названа в честь первооткрывателя местных золотых месторождений – Иисуса Христа (Ясона). В этом свете не исключено, что и г. Исседон был основан самим Ясоном – Христом в бытность его на Урале либо его соратниками или последователями. Возможно, сейчас на этом месте расположен г. Челябинск, древнее название которого Силяба, видимо, также связано с именем Иисуса Христа – Иссиляб (Иссы оба, т. е. река Иссы). Видимо, и старинное название р. Урал – Яик (ранее бытовал ещё один, «народный» вариант произношения этого названия – Еик, отсюда – еицкие казаки) также произошло от одного из вариантов имени Иисуса Христа – Езус – Езо – Ессо. Может быть и название р. Миасс тоже как-то связано с этим именем. Таким образом, на сравнительно небольшой территории Южного и Среднего Урала (примерно междуречье рр. Исеть и Урал) мы можем наблюдать целый куст топонимических названий, тесно связанных с различными вариантами имени Ясона – Христа.

В то же время, не исключено, что к моменту прибытия аргонавтов на Южный Урал, здесь уже существовала разветвлённая инфраструктура по разработке золотых и медных месторождений (возможно, и железорудных тоже), включая выстроенные логистические цепочки по доставке всего добытого на Урале в центральную Россию (верхнее Поволжье), где в тот период находилась столичная область (административный центр) страны – Словенск\Кострома, Галич и Новгород\Ярославль (преимущественно путём сплава по уральским рекам, текущим со склонов Урала как в западном, так и в восточном направлениях). Об этом, например, напрямую упоминает летопись «Джагфар тарихы». Таким образом, первое поселение на месте будущего Челябинска могло быть основано задолго до похода аргонавтов русскими\славянскими выходцами из Новгорода\Ярославля\Галича\Костромы, т. е. Древнего Рима, вероятно, в середине 12 в., и названо впоследствии «Исседон» в честь Ясона-Христа, в память о посещении им этих мест, что ещё более удревняет возраст г. Челябинска.

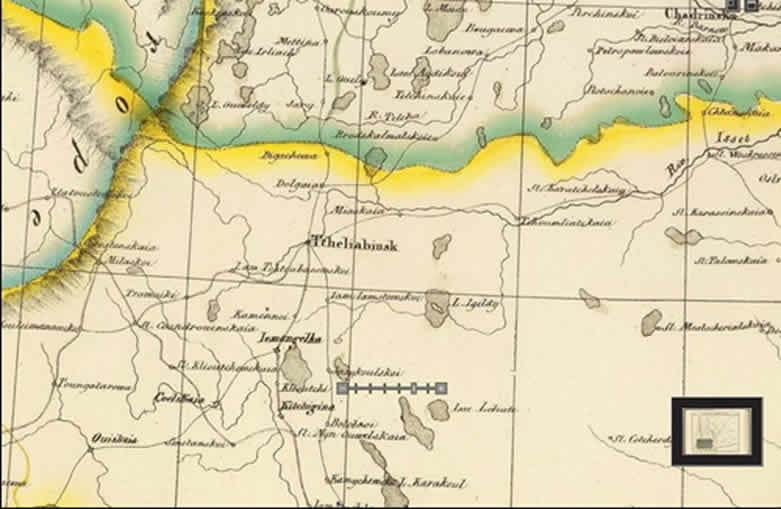

Рис. 19. Иностранная карта России 1827 г., название реки, на которой расположен г. Челябинск – «Rio Isset», т. е. «Река Исеть» вместо р. Миасс

Возможно, г. Исседон был основан в ходе первого расширения Ордынской империи (ордынской колонизации) 13-14 вв. (в рамках концепции НХ) из центра Руси (верхней Волги) на необъятные и практически незаселённые в то время просторы Евразии (в ТИ эти события соответствуют эпохе т. н. «Великого переселения народов»).

Таким образом, в соответствии с указанными выше тремя хронологическими гипотезами, г. Исседон (Исс – Из), либо первое поселение на его месте под другим, неизвестным нам за давностью лет наименованием, могли быть основаны русскими\славянскими выходцами с верхней Волги в середине 12 в. (сразу после или даже одновременно с первыми русскими городами – Словенском\Костромой, Галичем и Новгородом\Ярославлем) в ходе первичной колонизации Сибири и Урала; Ясоном-Христом и аргонавтами, либо их последователями во время похода за Золотым руном в 70-х гг. 12 в., либо на рубеже – в начале 13 в. в ходе первого расширения Ордынской империи (ордынской колонизации Евразии) 13-14 вв. В целом, все указанные датировки в хронологическом отношении находятся достаточно близко друг к другу и, округлённо, тяготеют к 1200 г. В связи с этим, именно 1200 год я предлагаю условно считать годом рождения г. Челябинска.

Как я указывал выше, Исседон был основан своими создателями в качестве форпоста (колонии), предназначенного, в первую очередь, для освоения богатейших природных ресурсов Урала. Его географическое и логистическое положение как нельзя лучше отвечало данной роли. Так, Исседон находился практически в центре самой мощной золотоносной уральской провинции. При этом, необходимо учитывать следующие важные факторы: именно на Южном Урале ранее находилось множество месторождений аллювиального или россыпного золота, разработка которых достаточно проста, можно сказать, примитивна: не требует какой-либо специальной техники, инструментов, а также сложных технологий - ведется открытым способом, в отличие месторождений других типов (жильных или гидротермальных, колчеданных и пр.). С учетом низкого уровня промышленных технологий 12 в., разработка именно такого типа месторождений естественным образом должна была начаться в первую очередь, по известному принципу – от простого к сложному. Кроме того, т. к. изучаемые нами события происходили в 12 в., т. е. во времена Второй Империи по НХ, после перемещения ее метрополии из Ветхого Рима - Александрии на Босфор, очевидно, к этому моменту золотые месторождения Египта были полностью или в большей части выработаны, в связи с чем перед правителями Империи встал вопрос о поиске адекватной замены (см. указанную выше книгу).

Видимо, в силу преимущественно металлургической спецификации региона, именно на Южном Урале в указанный исторический период возникло религиозное учение, известное под наименованием зороастризм или огнепоклонничество. В самом деле, как я уже указывал выше, культ поклонения огню в исторических условиях первых веков существования человечества, а именно таковыми являются 10-12 вв. в соответствии с концепцией НХ, а также его первых, и ещё робких шагов в горном деле и металлургии, мог зародиться (или развиться в массовое религиозное движение) исключительно на Урале, который с древности известен своими богатейшими залежами рудных пород железа, меди и золота, а также изобилует лесами – ресурсом, жизненно необходимым в большом количестве для трудоемкого процесса металлообработки вплоть до конца 19 в., и расположен относительно недалеко от древних центров мировой цивилизации, обладая при этом рядом логистических преимуществ по сравнению с другими регионами мира (наличие судоходных рек, текущих во всех направлениях).

Возникновение культа огня связано, скорее всего, со специфическими особенностями технологических процессов в металлургии в древности и средневековье, в частности, с необходимостью поддержания в течение длительного времени (до нескольких суток) температуры горения в первых примитивных металлургических печах (сыродутные горны) на уровне, необходимом для изготовления готового продукта – кричного железа, что было далеко не простым делом, с учётом низкого уровня технологического развития человечества в целом на этом этапе истории. Видимо, на этой почве у древних металлургов и зародилось понятие «вечного огня», переросшее впоследствии в культ поклонения ему, из чего со временем развилось мощное и массовое религиозное движение. Первоначально же это был, видимо, узкопрофессиональный, и, скорее всего, закрытый для непосвященных в тайны металлургического производства, культ, что было связано прежде всего со стратегическим характером данной продукции (железо и др. металлы, а также изделия из них), которая использовалась в первую очередь в военных целях, т. е. напрямую влияла на уровень обороноспособности племени, народа, страны и пр. В связи с этим, тайны изготовления и обработки железа и др. металлов тщательно оберегались от чужих глаз.

Вместе с тем, кроме месторождений золота, а также меди, железа, различных минералов, многие из которых уникальны – встречаются только в этой местности, Южный Урал в древности был богат и другими ценными природными ресурсами. Например, в произраставших здесь в изобилии сосновых борах (сейчас в районе Челябинска от них остались, к сожалению, жалкие остатки) водилось множество белок, чей мех высоко ценился как на внутреннем, так и на международном рынках. Кроме этого, множество (несколько тысяч!) местных солёных озёр давало в изобилии дорогостоящую в средневековье пищевую соль, а также обладало неисчерпаемыми рыбными запасами. Видимо, в древности, именно здесь была выведена порода двугорбых верблюдов, известная во всём мире под наименованием «бактрианской», названной так в честь той местности, откуда она произошла, т. е. «античной» Бактрии\Башкирии\Урала (см. выше). Двугорбый верблюд хорошо приспособлен к обитанию в условиях резко континентального сухого климата с жарким и сухим летом, и очень морозными и снежными зимами, характерного именно для Южного Урала. В хозяйствах оренбургских казаков двугорбые верблюды использовались в качестве тягловой силы вплоть до начала 20 в.! Данный факт, видимо, нашёл отражение в историческом гербе г. Челябинска, в центре которого, как известно, красуется бактриан (уникальный случай для России и мира в целом).

Логистическое положение Исседона (будущего Челябинска) заслуживает отдельного внимания. Вот что пишет по этому поводу известный челябинский краевед В. В. Поздеев (относительно логики закладки Челябинской крепости именно в этом месте, конечно, которую можно экстраполировать и на Исседон, существовавший ранее в непосредственной близости): «Челябинская крепость была построена, как и многие крупные селения на Руси, у переправы да еще в "созвездии" нескольких старинных дорог. Именно перепутье вывело Челябинск в число крупных городов России. Одна из старинных торговых дорог, Степная, пересекая реку Миасс в урочищах Оло-Туп и Челеби, тянулась из Тобольска на Яик (Урал); от урочищ прямо на юг проложили в глубокой древности дорогу Большая Сакма ("сакма" означает "скотоперегонный путь") в Хиву и Бухару; из таежной глуши через Брод Калмакский на Исети (г. Екатеринбург) и урочище Челеби, мимо озера Аткуль и урочище Крутой Яр на Уе до озера Эбели пролегла Соляная дорога; между реками Исеть и Миасс несколькими ветками через горные перевалы с Алтая в Европу проложили Скифский путь; южная ветка - по реке Миассу. Кто контролирует переправы, перекрестки дорог - тот хозяин земли».

Кроме того, в свете моей гипотезы о том, что между Северным ледовитым океаном и Каспийским\Черным морями в древности существовала морская протока (см. указанную выше книгу), становится понятной роль крепости Чилябе (Исседона) в качестве центрального транспортного узла всего Урала по данным летописи «Джагфар тарихы» (см. выше), так как в отсутствие железных дорог и крупных судоходных рек, текущих в нужном направлении, этот регион сложно было бы рассматривать в качестве такового: современный г. Челябинск стоит на несудоходной р. Миасс, относящейся к бассейну Северного ледовитого океана. Видимо, в те отдаленные времена крепость Чилябе, т. е. Исседон, располагалась на берегу морской протоки и все нужное доставлялось и отправлялось оттуда морским либо речным транспортом – самым ранним и дешевым видом транспорта древности.

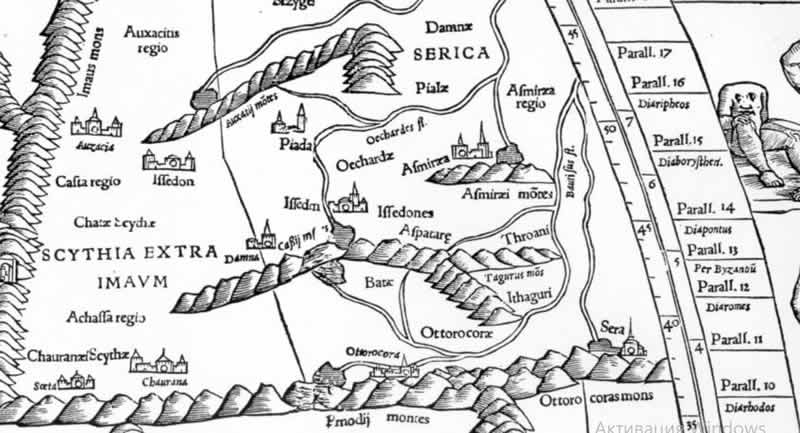

Учитывая описанные выше факторы, можно без всякого преувеличения утверждать, что г. Исседон по своему значению, а также географическому положению, играл стратегически важную роль для Империи в целом, являясь её крупнейшим административным, промышленным (металлургическим), торговым и логистическим центром в Зауралье, а, по сути, древней столицей Урала, задолго до искусственного присвоения этой роли Романовыми основанному ими в 1723 г. Екатеринбургу. Видимо, в связи с этим Исседон удостоился чести быть обозначенным на «античных» имперских картах Птолемея:

Рис. 20. Исседон на карте Птолемея. Взято из книги Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко «СТАРЫЕ КАРТЫ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ ИМПЕРИИ. Птолемей и Ортелий в свете новой хронологии». TABVLA ASIAE VIII. Скифия, Серы, Индия. Общий вид. Рис. 24.

Древнее, автохтонное население Урала в различных исторических источниках называлось по-разному: исседоны, аримаспы, скифы, массагеты, халибы (кузнецы?), бебрики, кабиры (сибиры?) и т. д. – у «античных» авторов (Геродот, Страбон, А. Родосский и др.), народ из, урало-россы, узы, чудь – преимущественно, в отечественных средневековых и более поздних источниках (Ростовский летописец, Страленберг, Щербатов, Татищев и пр.). Как я указывал выше, «чудь» - древнее название (эндоэтноним?) народа, ранее проживавшего на Урале - это искаженное поздними редакторами и переписчиками слово «Иудея», произошедшее от старинного (в т. ч. отразившегося позже в библейских текстах) наименования средневековой Русской Ордынской империи.

Вероятно, в начале – первой половине 15 в. большая часть этого народа в результате воздействия неблагоприятных климатических факторов, связанных с падением в 1421 г. Ярославского метеорита (по версии авторов НХ), имевшего глобальные планетарные последствия: резкое похолодание в северном полушарии, а также явление, именуемое в древних источниках «всемирным потопом», вынуждена была покинуть территорию Урала. Чудь разошлась во все стороны света, став известной под наименованием «согд» в Ср. Азии, Индии и Китае. Например, в Тибете, ещё в 1920-30 гг. у местных кочевников фиксировалось наличие традиции изготовления изделий из металла (преимущественно бронзы) в характерном для древней чуди, скифском (сибирском) или «зверином» стиле! В бывшей Персии остатки чуди - это племена курдов-езидов, самоназвание которых «дасины»/«дачины», т. е. «чудь» в обратном прочтении. Племена, ушедшие на территорию современной Германии, стали называться там «дойч», т. е. опять же «чудь» при прочтении данного слова наоборот. Другие, европейские народы – потомки чуди – венгры (древние угры\угорцы, т. е. уральцы), прибалтийские народности: литовцы, латыши, эстонцы, финны, карелы и пр. В Сибири остатки чуди это, по всей видимости, таинственные чалдоны – коренные сибиряки русского\славянского происхождения, а также остяки и т.д. Хочу отметить, что все указанные выше этносы имеют славянское происхождение и лишь под пером позднейших фальсификаторов истории превратились в некие якобы отличающиеся от славян в этническом отношении «финно-угорские» народности (см. книгу М. Орбини о происхождении славянского народа).

Видимо, вместе с чудью, территорию Южного Урала и Средней Азии в этот период покинули и остатки старой царской династии, обосновавшейся на этих землях после поражения в Куликовской битве в конце 14 в. – нач. 15 в., и основавшей здесь несколько государственных образований, известных в ТИ под наименованием индо-скифского, индо-парфянского, греко-бактрийского, кушанского и пр. царств. Кстати, на мой взгляд, путь старой царской династии на Восток – в Индию, Тибет и Китай чётко маркируется по названиям столичных центров, основывавшихся её представителями на новых, покорённых территориях, включающих в качестве обязательного элемента понятие «Сион» (в той или иной форме), видимо, в память о древней имперской столице на Босфоре – Трое-Илионе-Сионе. Например, к таковым можно отнести древнюю столицу Хорезма и первого «пристанища» изгнанной царской династии за Волгой – Куня-Ургенч (Сион ургенчский, т. е. угорский-уральский?), древнюю столицу Китая – Сиань (просто немного искажённое слово Сион), древнее название совр. Таиланда – Сиам, которое на некоторых старинных картах обозначалось в форме «Сиан», т. е. откровенно - Сион.

Рис. 21. Карта Евразии, изданная в Париже в 1684 г. Старинное название государства Таиланд – Сиам обозначено в форме – Sian, т. е. Сион.

Окончательно г. Исседон был покинут его жителями, видимо, в середине – второй половине 15 в. в результате покорения Южного Урала войсками Александра Македонского\Иисуса Новина\Ноя\Тамерлана, прошедшего эти земли огнём и мечом в ходе османско-атаманского завоевания. Именно здесь состоялась знаменитая из «античной» истории битва при Иссе, после которой город был заброшен. Так закончился первоначальный период истории г. Челябинска.

Д. А. Трифонов

18.08.2024